Genesi e dietro le quinte della scena!

Era il 9 maggio del 2024 e la pioggia batteva sui vetri come dita impazienti. Da qualche mese avevo ripreso la lettura ad alta voce, un’abitudine che avevo lasciato scivolare via negli anni e che, all’improvviso, era tornata a reclamarmi. A gennaio avevo aperto anche un piccolo canale YouTube: niente di pretenzioso, solo la mia voce registrata mentre leggevo romanzi gialli. Molti erano di Georges Simenon, alcuni realizzati con il timbro caldo della mia voce naturale, altri affidati alle nuove magie della sintesi vocale di ElevenLabs.

Il canale, contro ogni aspettativa, aveva iniziato a prendere slancio. Gli iscritti crescevano giorno dopo giorno, come germogli in un vaso che pensavo sterile. E per la prima volta dopo molto tempo avevo la sensazione che qualcosa stesse funzionando davvero.

Poi arrivarono gli strike.

Prima uno, poi un altro, poi un terzo: copyright infringement. Come colpi secchi su una porta chiusa. Nel giro di pochi giorni YouTube cancellò tutto. Canale rimosso. Lavoro perduto. Una stanza improvvisamente svuotata di ogni rumore.

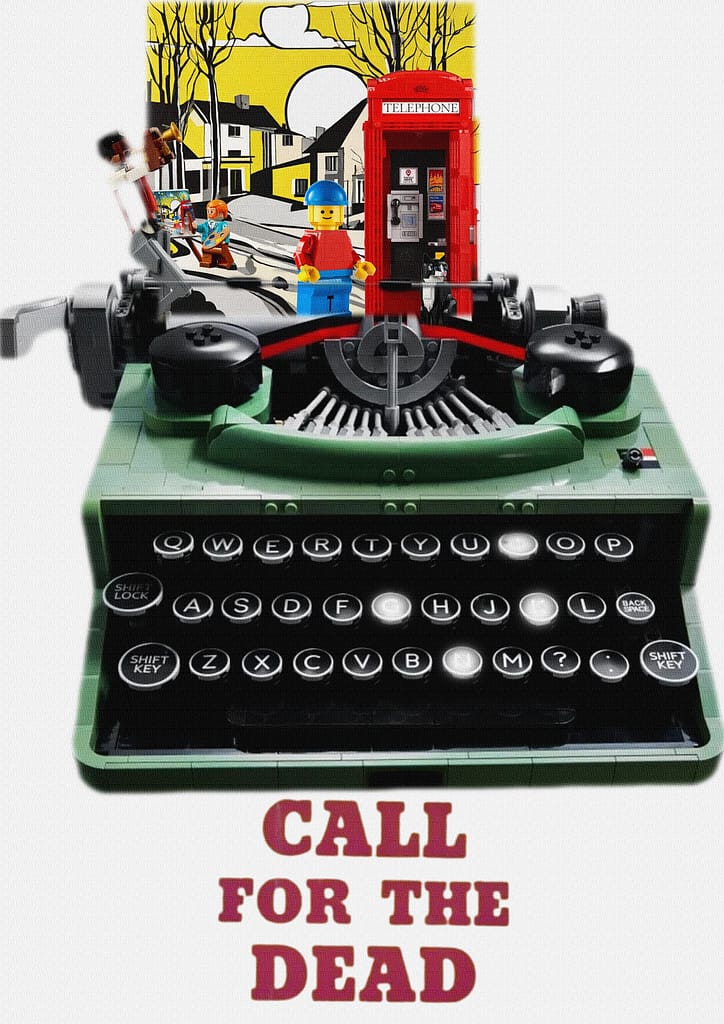

In quel periodo stavo rileggendo Call for the Dead di John le Carré — Chiamata per il morto, nella traduzione italiana. Un romanzo intriso di sospetto, silenzi, ambiguità. Forse fu per questo che, quella mattina del 9 maggio, mi svegliai con un impulso improvviso: creare qualcosa, anche solo per ricordarmi che ciò che non potevo più condividere in video potevo ancora trasformarlo in immagine.

Frugai tra vecchi set LEGO e modellini 3D trovati in angoli remoti del web. Li mescolai senza regola apparente: un investigatore improvvisato, un pittore olandese, l’ombra di un trombettista jazz di colore. Iniziai a montarli come tasselli di una scacchiera invisibile, lasciando che la trama del libro filtrasse tra le loro forme plastificate.

Ne uscì un poster strano, inquieto. Sembrava quasi respirare.

C’era George Smiley, ma non era davvero lui: era una figura costruita, un mosaico di pezzi prestati, una somma di dettagli che non appartenevano a nessuno e che proprio per questo appartenevano a tutti. C’era nebbia, tensione, il sospetto che qualcosa stesse per accadere fuori dall’inquadratura. E c’ero io, nascosto tra le linee, dentro l’atto ostinato di creare qualcosa mentre tutto il resto sembrava crollare.

Forse quel poster non lo avrebbe visto nessuno.

Forse non avrebbe mai avuto spettatori, né like, né iscritti.

Ma non importava. Quella mattina, nel silenzio dopo la perdita del canale, fu il mio modo di rispondere al mondo: un piccolo atto di resistenza creativa.

Il poster stava lì davanti a me, ancora fresco di rendering, e sembrava quasi uscire dallo schermo. Una macchina da scrivere verde — costruita interamente con piccoli mattoncini LEGO — occupava la scena come un altare della memoria. Non era soltanto un oggetto: era un rimando diretto alla scrittura, alla voce che avevo perso e che ora tentava di rinascere in forma visiva. I tasti erano illuminati da un bagliore artificiale, quasi fossero pronti a battere una verità che qualcuno aveva cercato di cancellare.

Dietro, come in un sogno filtrato attraverso la plastica colorata dell’infanzia, si apriva una strada di periferia: casette bianche con tetti scuri, sagome spoglie di alberi, un cielo giallo tagliato come un cartoncino teatrale. Sembrava un quartiere tranquillo, e proprio per questo era inquietante. La serenità apparente conteneva qualcosa di stonato, come se dietro ogni finestra potesse nascondersi una storia non detta.

Al centro della scena, quasi al limite del surreale, la cabina telefonica rossa si ergeva come un pilastro. Una presenza anacronistica, un oggetto che nel mondo reale stava scomparendo ma che qui diventava simbolo: la “chiamata” del titolo, la voce che arriva da un’altra parte, la comunicazione che mette in moto la trama o che la interrompe per sempre. Lì dentro qualcosa poteva accadere, lì dentro qualcuno poteva mentire, confessare, scomparire.

Intorno alla cabina, alcuni personaggi LEGO popolavano la strada. Figure sorridenti, innocue, costruite con forme semplici e colori primari. Eppure, in quel contesto, sembravano quasi diventare testimoni involontari di un mistero più grande di loro: l’ombra di un possibile delitto, il movimento furtivo di qualcuno che fugge, un gesto colto nell’attimo prima della spiegazione.

La loro ingenuità contrasta con la tensione suggerita dal resto, creando un effetto straniante: un noir che indossa i panni dell’infanzia.

Era proprio questo contrasto la chiave dell’opera.

La macchina da scrivere, così pesante e “adulta”, era il luogo da cui nasce la storia; il mondo LEGO, invece, rappresentava la mia volontà di raccontarla anche dopo la perdita del canale, anche dopo gli strike, come se la narrazione potesse sopravvivere in qualsiasi forma, purché ci fosse ancora una voce — o un’immagine — a sorreggerla.

Guardando il poster, mi resi conto che non avevo solo costruito una scena: avevo costruito un ponte.

Un ponte tra ciò che era stato eliminato e ciò che ancora potevo creare.

Un ponte tra il mio silenzio forzato e un nuovo modo di parlare.

Il titolo CALL FOR THE DEAD, scritto in basso con un carattere forte, rosso, sembrava un marchio, un monito. Ma in quel momento, per me, era soprattutto un invito: rispondi.

Non lasciare che la tua voce muoia insieme al canale.

E così, mentre osservavo l’opera, capii che quel 9 maggio non avevo perso qualcosa.

L’avevo trasformato.